自由研究55「自分で自分を自由研究スペシャル!」[2023.8.3]

寒い日&暑い日、梅雨時期の部屋遊びアイデア21選

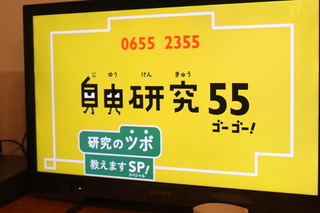

NHK Eテレ「0655」「2355」が合同で送る、「自由研究55」!!

過去の放送(2017年・2018年・2019年・2020年・2021年・2022年が順不同)をまとめます。

↓2023年最新版は7/16(日)16:30から放送予定です

自由研究55「気になっていることを検証せよ!スペシャル」

自由研究55「自分で自分を自由研究スペシャル」

自由研究55「スマホ&タブレット代活用スペシャル」

自由研究55「そのモヤモヤ実験で白黒つけよう!」

自由研究55「気になってることを検証せよ!スペシャル」

そのほか、参考になりそうな記事を載せておきますね〜♪

こちらもどうぞ↓

もくじ

ちなみに、2017年に放送された自由研究55も、この放送の前にありました。写真記録を忘れていたのですが、、、子供達と一緒に思い出しながら文章で記録しておきます。

<その1>とにかく「はかってみる」

<その2>とにかく「集めてみる」

<その3>とにかく「分解してみる」

他にも、、、

などもありました。

自由研究や自由工作のネタって、本当に身近なところに転がっているものなのですね。

うちの子供達は、折り紙で作る紙飛行機にハマっていて、どうやったら遠くまで飛ぶかを研究したい!!と張り切っています。

よく自分で実験したいことを見つけたね!!でもまあ、まとめ方は親が手助けする必要がありそうです(^◇^;)

実験をするのは簡単だけど、まとめるのが難しいのですよね(^◇^;)

家に1冊、模造紙やノートへのまとめ方バイブルを置いておくと、子供の力でまとめることができて便利です♪

実例でわかる! 自由研究の選び方&まとめ方 1・2・3年生 (まなぶっく)

↓試し読みはこちらからどうぞ(^^)

実例でわかる! 自由研究の選び方&まとめ方 4・5・6年生 (まなぶっく)

↓試し読みはこちらからどうぞ(^^)